En esta entrega propongo un ¿momentáneo? cambio de tono respecto a los envíos anteriores. Con una intención más optimista vamos a profundizar en la interpretación de los procesos detrás de los cambios de paradigma socio-tecnológico a ver si encontramos, entre las líneas de la matrix, por dónde puede entrar una cuña con la que podamos influir en el futuro.

Tiempo estimado de lectura: 11 minutos.

El cambio tecnológico se suele representar como un fenómeno imparable y casi automático, impulsado por fuerzas abstractas como el progreso científico, la innovación empresarial o las dinámicas del mercado. Como si la tecnología solo fluyera, siempre hacia adelante, como una flecha paralela al tiempo. Esta visión determinista simplifica la realidad en exceso, ignorando la complejidad y la profundidad de las decisiones políticas y estratégicas que lo impulsan. El avance tecnológico no es un proceso neutral ni meramente técnico; por el contrario, está profundamente influenciado por decisiones deliberadas tomadas por actores diversos—gobiernos, empresas multinacionales, instituciones financieras, académicas y movimientos sociales—cada uno con agencia, intereses particulares y, en ocasiones, enfrentados.

La dimensión política y social del cambio tecnológico es fundamental. Reconocerla y analizarla en profundidad nos permite comprender mejor las implicancias económicas, y socio-culturales de las revoluciones tecnológicas, facilitando la identificación de caminos alternativos que pueden llevarnos hacia un futuro más equitativo, inclusivo y sostenible.

Desde una perspectiva histórica el cambio tecnológico suele resumirse en una secuencia de revoluciones industriales: la del vapor en el siglo XVIII, la de la electricidad y la producción en masa en el XIX, la de la computación en el siglo XX y la actual, basada en inteligencia artificial, automatización y redes interconectadas. Cada una parece seguir lógicamente a la anterior, como si se tratara de una evolución natural e inevitable. Pero esa narrativa lineal oculta algo fundamental: que detrás de cada “avance” hubo decisiones políticas, disputas sociales y modelos de desarrollo en pugna. No fueron solo inventos; fueron reorganizaciones profundas del poder y del sentido común.

A pesar de su popularidad en discursos coloquiales y empresariales, el término "revolución industrial" (primera, segunda, etcétera) no se considera riguroso desde el punto de vista académico. Es una forma sobre-simplificada y demasiado lineal que se centra exclusivamente en avances técnicos y su impacto económico, sin considerar los complejos contextos en los que ocurren estas transformaciones, ni hablar de sus motivos y catalizadores.

En el otro extremo, aunque pueda sonar similar, tenemos el concepto de "revoluciones tecnológicas" que es más robusto y apropiado. Esta idea se basa en toda una teoría que entiende estas transformaciones no solo como cambios en tecnologías aisladas, sino como transiciones profundas que afectan instituciones sociales, estructuras económicas, políticas culturales y relaciones sociales. Las revoluciones tecnológicas traen de la mano también el término "paradigmas socio-tecnológicos" para describir la manera en que las tecnologías emergentes reestructuran integralmente la sociedad y establecen nuevas formas de vida, organización social, y producción económica. Estos paradigmas establecen desde el big bang que representa una revolución tecnológica un conjunto de nuevas reglas y formas de relacionarnos a nivel civilización.

La revolución industrial tradicional se centra principalmente en la mecanización, la producción en masa y la expansión de mercados tradicionales. En contraste, la revolución tecnológica implica transformaciones más profundas, afectando instituciones sociales, estructuras laborales, culturas y relaciones económicas en su conjunto. Una revolución tecnológica redefine no solo cómo se producen bienes y servicios, sino también cómo se organizan socialmente las comunidades, cómo interactúan y cómo viven cotidianamente.

Pero para hablar de revoluciones tecnológicas primero hay que hablar de la Carlota Pérez. Este artículo es un homenaje a ella y su legado. Conocer su trabajo fue quizás la huella más profunda que me dejó el paso por UNTREF y el estudio de teoría de la innovación.

Carlota Pérez es una economista reconocida por sus análisis pioneros en cambio tecnológico, innovación y ciclos económicos. Nacida en Venezuela, obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Sussex donde desarrolló gran parte de su investigación sobre revoluciones tecnológicas y su impacto socioeconómico. Actualmente es Profesora Honoraria en el Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) que dirige Mariana Mazzucato en la University College London (UCL). Su trabajo académico se ha centrado en la identificación y análisis de patrones recurrentes a través de cinco grandes revoluciones tecnológicas desde la Revolución Industrial hasta la actual era digital. Pérez es particularmente conocida por su libro "Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero: La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza", publicado en 2002, donde expone en detalle su teoría sobre los ciclos tecnológicos y su relación con el capital financiero y el desarrollo socioeconómico. Personalmente mi artículo favorito de su producción sigue siendo “Cambio tecnológico y oportunidades de desarrollo como blanco móvil” de 2001, donde además de desarrollar los puntos principales sobre su teoría identifica la oportunidad de economías en desarrollo como la nuestra y las de los países del sur global en general para tener una estrategia de desarrollo que aproveche estas dinámicas en el tiempo.

Su análisis histórico de los ciclos tecnológicos identifica patrones recurrentes en cinco grandes revoluciones desde la Revolución Industrial hasta la actual era digital. Cada una de estas revoluciones sigue un ciclo compuesto por dos fases claramente diferenciadas: la fase de instalación y la fase de despliegue.

En la fase de instalación descrita por Pérez, el ciclo tecnológico comienza con un período de alta especulación financiera. Grandes volúmenes de capital se dirigen hacia tecnologías emergentes, creando burbujas económicas que eventualmente culminan en crisis financieras significativas. Aunque esta fase inicial puede parecer atractiva por sus posibles ganancias inmediatas, también tiende a profundizar las desigualdades sociales, beneficiando principalmente a grupos privilegiados y élites con acceso preferencial al capital financiero.

Luego del colapso financiero provocado por estas burbujas especulativas, surge la fase de despliegue. Durante esta etapa, las tecnologías alcanzan suficiente madurez para difundirse ampliamente en diversos sectores económicos y sociales, transformando profundamente las estructuras productivas, laborales y sociales. Si se acompañan de políticas adecuadas, estas transformaciones pueden generar periodos prolongados de crecimiento económico sostenido, reducción de desigualdades y una mejora significativa en el bienestar general de la población.

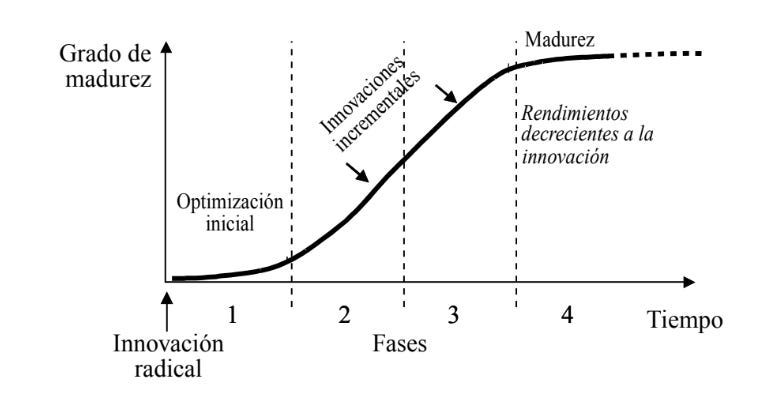

Estas dos grandes fases además se pueden dividir en 4 etapas a lo largo de estas trayectorias:

Actualmente nos encontramos en una transición decisiva dentro de la revolución tecnológica digital. La crisis financiera global de 2008 y la aceleración digital impulsada por la pandemia han definido claramente el paso desde la fase especulativa de instalación hacia una fase más madura y estable de despliegue. Esta coyuntura representa una ventana histórica clave para decidir cómo estas tecnologías emergentes moldearán el futuro: pueden consolidarse en modelos que profundicen las desigualdades existentes, o bien orientarse hacia un modelo económico más equitativo, sostenible e inclusivo. Pérez denomina a esta última opción como una posible "Edad de Oro" tecnológica y social.

Si vienen siguiendo lo que decimos en quiero creer sabrán que estamos hablando de algo tan posible como improbable.

Para países y economías como las nuestras esta transición tecnológica representa una oportunidad histórica única. Pérez introduce el concepto de "salto de rana" para describir el potencial de estos países de evitar etapas intermedias tradicionales del desarrollo tecnológico, adoptando directamente posiciones estratégicas avanzadas en el panorama tecnológico global. Materializar este potencial requiere decisiones políticas acertadas, inversiones estratégicas en ciencia, tecnología y educación, y la implementación de políticas públicas claramente orientadas hacia un desarrollo inclusivo y sustentable. Y es precisamente en esas grietas (donde los paradigmas aún no se consolidaron del todo, donde la destrucción creativa todavía no arrasó con lo anterior) que países como el nuestro pueden, si lo deciden, insertarse no como rezagados sino como jugadores que se le planten de igual a igual a cualquiera.

En medio de sus propias ruinas, los países de Europa occidental con apoyo de Estados Unidos eligieron reconstruir no solo su infraestructura, sino también su contrato social. Se multiplicaron los sistemas de salud pública, se universalizó la educación, se reguló el capital financiero. Todo eso sucedió mientras se desplegaban en paralelo las tecnologías de la cuarta revolución tecnológica. La innovación tecnológica no se frenó; se reencauzó hacia lo que hoy podría llamarse la misión del bienestar colectivo.

Similar pero diferente fue la apuesta japonesa por la robotización en los años 70 y 80. Frente al aumento de la competencia global, Japón no optó por precarizar ni desindustrializar. Apostó a combinar alta tecnología con estabilidad laboral, formando trabajadores altamente calificados para operar y mejorar los sistemas. El resultado fue una ola de productividad que no sacrificó el tejido social. Adopción y difusión temprana de la época de la informática y las comunicaciones.

En el corazón del Silicon Valley hubo momentos muy distintos a lo largo de los años. En los 60 y 70, muchas de las tecnologías que hoy usamos nacieron en laboratorios públicos, financiados por el Estado, en un ecosistema que combinaba imaginación radical y horizonte colectivo (da para un envío totalmente dedicado a “El Estado emprendedor”). La idea de una red abierta, descentralizada y colaborativa guió las primeras etapas de Internet. Fue después que ese impulso fue privatizado y rentabilizado, y luego se convirtió en los horrores que describimos en el envío anterior.

Estos ejemplos arbitrarios muestran que el destino tecnológico (el mío, el tuyo, el de todos) no está escrito. Hay bifurcaciones. Los paradigmas pueden ser domesticados por otros fines que no sean la acumulación o el control. Se trata de ver qué hubo y qué hay momentos donde la voluntad política y el deseo colectivo lograron orientar el cambio tecnológico hacia horizontes emancipatorios.

La teoría del cambio tecnológico desarrollada por Carlota Pérez nos da una herramienta poderosa y muy práctica para entender los desafíos actuales, identificar oportunidades concretas y actuar estratégicamente para acercarnos a un futuro más justo, inclusivo y sostenible. Esta marco teórico subraya la importancia de reconocer el carácter político inherente al cambio tecnológico, lo cual nos permite transformar las características potencialmente excluyentes de las revoluciones tecnológicas en oportunidades reales para redefinir nuestras sociedades de manera más libre y soberana.

PD1: Si quieren profundizar en el pensamiento de Carlota Pérez en su canal de YouTube hay muy buenas charlas y clases, algunas recientes y en español.

Estoy convencido de que en la periferia global contamos con el potencial necesario para aprovechar efectivamente esta ventana histórica. El futuro que depara el cambio tecnológico no es un camino ya trazado ni inevitable; por el contrario, depende directamente de las decisiones colectivas que tomemos hoy como sociedad. No sabemos cuál será el próximo paradigma: Quizás no sea la biotecnología, ni los nuevos materiales, ni la IA. Pero menos todavía sabemos qué relación va a tener con la fe, con la cultura y las creencias, cómo afectará el vínculo humanidad-naturaleza, cómo influirá en nuestra trayectoria directa hacia el colapso.

De cualquier manera es nuestra responsabilidad activa orientar conscientemente el desarrollo tecnológico hacia la construcción de sociedades más vivibles para todos y todas.

Gracias por la recomendación de esta economista, muy interesante ltus publicaciones